*平均30分で回答

*24時間予約OK

こんにちは。熊本市のフットケアサロン「ダ・ヴィンチのあし」オーナーの藤川です。

最近、「セルフケアや運動を頑張りすぎて、かえって体を痛めてしまった」というお声をよく耳にします。

「YouTubeを見ながら運動したら足を痛めてしまった」

「病院で“たくさん歩きましょう”と言われて頑張りすぎてしまった」

「フォームローラーを強く押しすぎてかえって痛くなった」

「サーキットトレーニングのスタジオで痛めた」…などなど。

健康になろうと努力されている姿勢は本当に素晴らしいことですし、私自身もYouTubeのヨガ動画を見ながら体を動かすことがありますので、その気持ちはとてもよくわかります。

自分の体を大切にすることは、自分にしかできないことですから。

それでも、なぜその“頑張り”が逆効果になってしまうのでしょうか?

一つの理由として、体の「感覚センサー」が鈍ってしまっていることが考えられます。

日々の疲労の蓄積や、長年の慢性的な痛みに慣れてしまうことで、「小さな違和感」に気づきにくくなっているのかもしれません。

その結果、「ちょっと痛いけど効いているのかな」「少し不快だけど我慢して続けよう」と、体が本当は「やめて」と伝えているサインを見逃してしまい、無理を重ねてしまうのです。

セルフケアに一生懸命取り組んでいる方に、ぜひお伝えしたいことがあります。

それは、「ご自身の体が感じている『快・不快』の感覚を大切にしてほしい」ということです。

どんなに世の中で「良い」とされている方法でも、ご自身の体が「不快だ」と感じたら、それは続けるべきではありません。

体や心が「NO」と言っているときは、その声に耳を傾けてあげてください。

この“心地よさ”の感覚を取り戻すために、実はとても大切なことがあります。

それが、「人にやさしく触れてもらうこと」です。

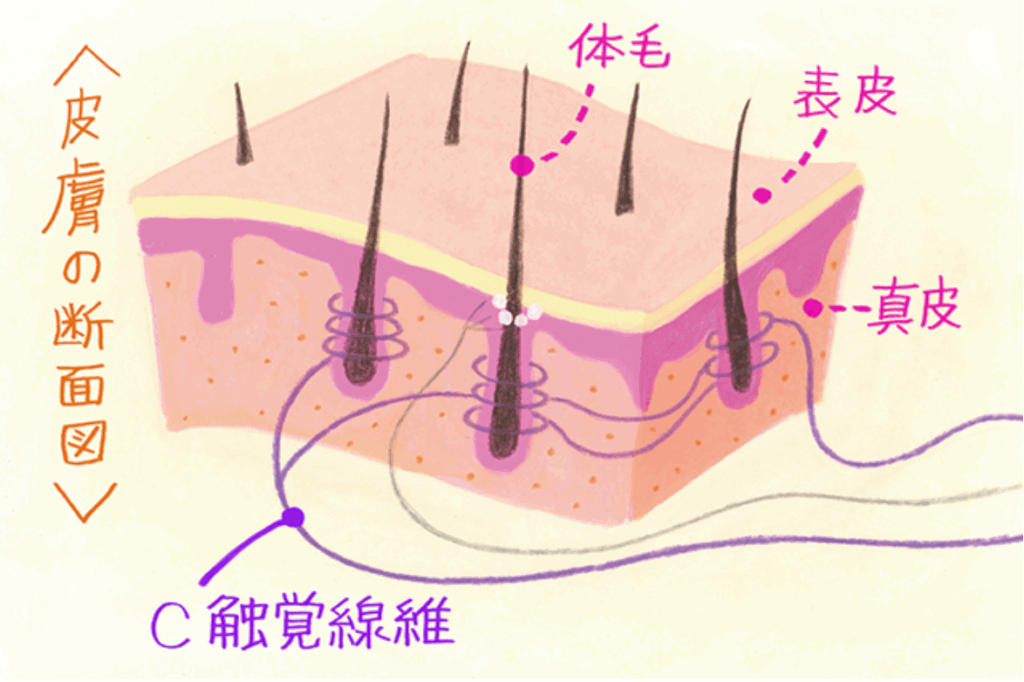

私たちの皮膚には「C触覚線維(シータッチせんい)」と呼ばれる、心地よさを感じ取る特別なセンサーがあります。

毛根に絡みつくようにある繊維です

やさしく触れられることで、このセンサーが脳に「安心していいよ」「気持ちいいよ」と伝えてくれます。

この働きによって自律神経が整い、鈍っていた体の感覚が少しずつ目覚めていくのです。

セルフケアやトレーニングに取り組む前に、まずは不快な場所をやさしく撫でてみる――そんな小さな一歩から始めてみるのも良いかもしれません。

もうひとつ、お伝えしたい大切な視点があります。

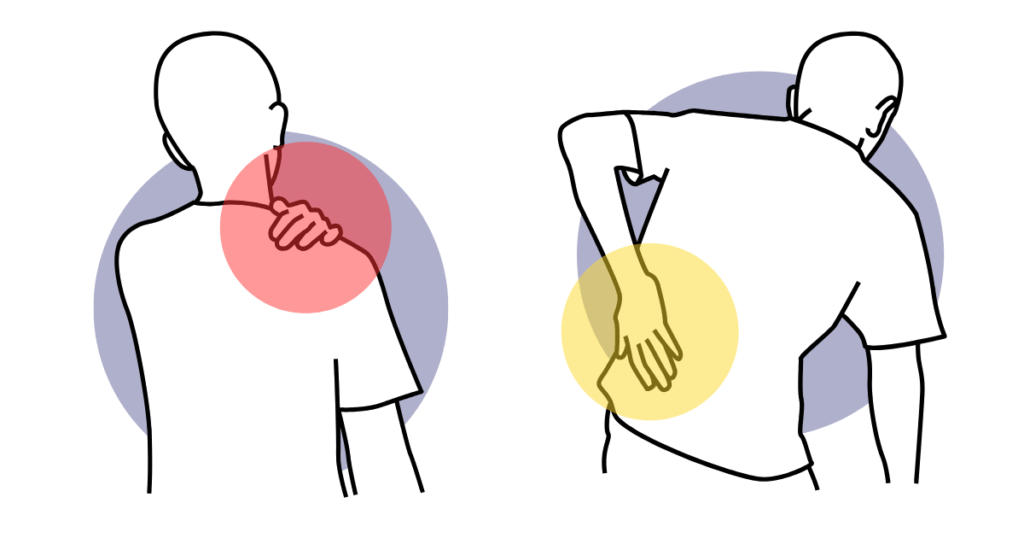

それは、「痛みがある場所が、必ずしも悪いところとは限らない」ということです。

たとえば「左腰が痛い」と感じたとき、そこばかりをゴリゴリとフォームローラーでほぐしても、なかなか改善しないことがあります。

実は、右の肩がひどく凝っていて、その動きを補おうとして左腰に負担がかかっていた、というケースもあるのです。

原因が他の場所にあることに気づかず、痛い箇所ばかりをケアし続けてしまうと、かえって痛みが強くなったり、もみ返しが起きたりすることもあります。

このように、「痛みのある場所」と「本当の原因」は違う場合が多く、その見極めはやはり専門家でないと難しいものです。

だからこそ、客観的な視点で体を見てもらう機会がとても大切です。

私自身も、毎月欠かさずプロの施術を受けています。

つい先日もタイ古式マッサージを受け、自分では気づかなかった体の硬さや緊張にハッとしました。

頑張り屋さんの体は、知らないうちに疲れや痛みを溜め込んで、SOSのサインを出しにくくなっています。

当サロンでは、そうしたお客様のお体をやさしく労わる施術を大切にしています。

直接肌に触れることで、C触覚線維が刺激され、脳が心地よさや安心感を感じ取ります。

その結果、張り詰めていた心や体の緊張が、少しずつほどけていきます。

セルフケアを頑張る前に、一度立ち止まって、ご自身の「体の声」に耳を澄ませてみませんか?

あなたの努力が報われるように。

そして、「心地よさって、こういうことだったんだ」と思い出していただける時間をお届けできたらと思っています。

この記事を書いたのは

藤川ゆかり

熊本県熊本市のドイツ式フットケアサロン「ダ・ヴィンチのあし」代表、足と靴の専門家としてこれまでに3,000人以上の足の悩みに向き合い、施術を行ってきました。

足爪補正や角質ケア、歩行改善を通じて、痛みの根本改善をサポート。特に副爪や巻き爪、タコ・魚の目のケアに精通し、再発しにくい足づくりを提案しています。

また、最新のフットケア技術や歩行メカニズムについて学び続け、専門知識を活かした情報を発信中。「いつまでもどこまでもこの足で」歩み続けるあなたをサポートします